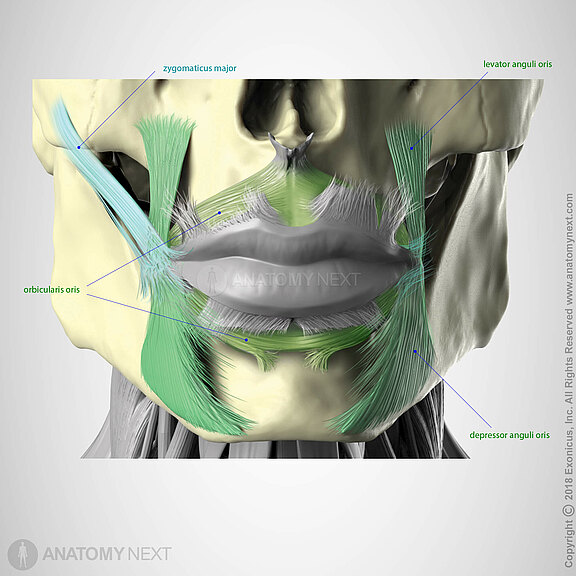

Dieses 3D-Lernmodell von unseren Freunden von ANATOMYNEXT (www.anatomynext.com) zeigt den dynamischen Ablauf eines sog. "Mona Lisa Lächeln" (siehe nachstehender Text. Besonders eindrucksvoll ist hier die Funktion des Jochbeinmuskels (M. zygomaticus major) nachzuvollziehen. Ebenso wird deutlich das im Zuge des Lächelns auch mundferne Muskeln wie bspw. der Augenringmuskel (M. orbicularis oris) aktiviert werden. Das 3D-Lernmodell wurde von unseren Freunden von ANATOMYNEXT (www.anatomynext.com) erstellt, die unsere Seite mit ihren hervorragenden 2D und 3D Lehrmodellen bereichern.

Beim Gesichtsausdruck des Lachens/Lächelns sind mitunter folgende Muskeln beteiligt: Großer Jochbeinmuskel, Kleiner Jochbeinmuskel, Oberlippenheber, Oberlippen- und Nasenflügelheber zur Ansteuerung des Mundwinkels mit einer seitlichen Aufwärtsbewegung sowie Anhebung der Oberlippe. Bei stärkerer Anspannung wird die obere Zahnreihe sichtbar. Gleichzeitig spannt sich der Augenringmuskel an und verkleinert so beim Lächeln/Lachen die Lidspalte etwas. Beim noch "breiteren Lächeln/Lachen" wird nun durch Anspannung der Mundwinkel- und Unterlippensenker die Unterlippe gesenkt und die untere Zahnreihe exponiert. In der rechten Gesichtshälfte gut zu erkennen: der Einfluss der zuvor beschriebenen "Lachmuskulatur" auf die Fettkörper im Bereich des Mittelgesichtes, die wiederum die Kraft und Muskelzugrichtung auf die überliegende Haut übertragen.

Beim Lächeln mit geöffneten Lippen und Exposition der Zähne (obere und untere Zahnreihen) werden die verschiednen Muskelgruppen um die Mundöffnung "konzertiert" in Anspruch genommen. Es wirken oberlippenhebende, unterlippensenkende und mundwinkelanhebende Muskelgruppen gleichzeitig, während der Mundringmuskel (Orbicularis oris-Muskel) weitesgehend entspannt ist. Die Innervierung der verschiedenen Muskelgruppen wird von unterschiedlichen Nervenästen aus verschiedenen Astgruppen des N. fazialis bereitgestellt. Fallen einzelne Äste und damit respektive Muskelgruppen/Muskeln aus (Teilparesen), so kommt durch die fehlende Ansteuerbarkeit zu asymmetrischen Verziehungen der Mundöffnung, je nach Ausfall der entsprechenden Muskeln. Die Unterlippe beispielsweise steht "hoch", wenn die unterlippensenkende Muskulatur (M. depressor anguli oris, M. labii inferioris, M. platysma) ausgefallen sind.

Das menschliche Lächeln gilt als universeller Ausdruck von Glück, Freude und Wohlwollen. Es ist ein angeborenes menschliches Verhalten, das kulturelle und sprachliche Grenzen überwindet. Während seine emotionale Bedeutung weithin bekannt ist, hat die Wissenschaft auch die vielschichtigen Funktionen eines Lächelns erforscht und seine tiefgreifende Auswirkung auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden beschrieben. Im Folgenden sollen die bisher bekannten Funktionen eines Lächelns aus wissenschaftlicher Sicht dargestellt werden und der Leserin und dem Leser dessen faszinierende Rolle näherbringen.

Stressreduktion

Selbst ein erzwungenes Lächeln kann Stress reduzieren. Wenn Sie lächeln, setzt Ihr Gehirn Botenstoffe wie Endorphine frei, die Stresshormone wie Cortisol reduzieren. Diese biologische Reaktion kann dazu beisteuern, Stress und Angst zu bewältigen und ein Gefühl der Ruhe und des Wohlbefindens zu fördern. Forschende haben auch festgestellt, dass ein Lächeln den Herzschlag und den Blutdruck senken kann, was zusätzlich zur Stressreduktion beiträgt.[01]

Schmerzlinderung

Oben genannte, durch Lächeln freigesetzte Endorphine können als natürliche Schmerzmittel wirken. Ein echtes Lächeln kann somit die Wahrnehmung von Schmerz reduzieren und die Schmerztoleranz erhöhen.[02, 03]

Kommunikation und soziale Bindung

Das Lächeln ist zugleich ein leistungsstarkes Werkzeug für soziale Interaktion. Es ist eine grundlegende Form der nonverbalen Kommunikation, die positive Emotionen wie Glück, Freundlichkeit und Zugänglichkeit vermittelt. Es spielt eine entscheidende Rolle in sozialen Interaktionen und trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen und soziale Bindungen zu stärken.[04]

Stimmungsverbesserung

Das einfache Lächeln, selbst wenn Sie sich nicht in besonders guter Stimmung befinden, kann ebenso die Freisetzung von Neurotransmittern wie Serotonin auslösen, die zu Gefühlen von Glück und Zufriedenheit beitragen. Auf diese Weise kann ein Lächeln ein selbstregulierender Mechanismus sein, um Ihren emotionalen Zustand zu verbessern. In der wissenschaftlichen Literatur wird dies als sogenannte „Facial-Feedback-Hypothese (FFH)“ bezeichnet.[05, 06] Darunter versteht man, dass Gesichtsausdrücke nicht nur äußere Reflexionen innerer Emotionen sind, sondern aktiv dazu beitragen, emotionale Erfahrungen zu formen und zu modulieren und damit nachfolgendes Verhalten zu beeinflussen.

Verbesserte Immunität

Das Lächeln wurde mit einer verbesserten Funktion des Immunsystems in Verbindung gebracht. Die Freisetzung von Endorphinen und die Verringerung von Stresshormonen können die Fähigkeit des Körpers zur Abwehr von Krankheiten verbessern. Forscher haben festgestellt, dass Personen, die häufig lächeln, tendenziell über stärkere Immunsysteme verfügen, was zu besserer Gesundheit und generellem Wohlbefinden führt.[07, 08]

Steigerung der Attraktivität

Lächeln wird oft mit Attraktivität in Verbindung gebracht und beeinflusst die positive Wahrnehmung von Schönheit und Sympathie bei anderen. Lächeln werden als universelle Zeichen positiver Emotionen und Freundlichkeit wahrgenommen und tragen zur Verschönerung des Gesichts bei.[09-11]

Steigerung der Kreativität

Obwohl es keine direkte kausale Verbindung gibt, legen Untersuchungen nahe, dass Lächeln und positive Emotionen eine kreative Denkweise fördern können. Wenn Personen sich in einem positiven emotionalen Zustand befinden, der durch Lächeln ausgelöst werden kann, neigen sie dazu, breiter zu denken und innovative Verbindungen zwischen Ideen herzustellen. Diese gesteigerte kognitive Flexibilität und Offenheit des Denkens kann zu einer erhöhten Kreativität bei der Problemlösung und der Ideengenerierung führen.[12]

Fazit

Das Lächeln, oft als einfacher Gesichtsausdruck angesehen, ist in Wirklichkeit ein mächtiges und komplexes Phänomen mit weitreichenden wissenschaftlich untersuchten Funktionen. Vom Stressabbau und der Schmerzlinderung bis zur Stärkung der Stimmung, der Förderung sozialer Bindungen und der Verbesserung der Immunität hat das Lächeln eine tiefgreifende Auswirkung auf unser körperliches und psychisches Wohlbefinden. Während die Wissenschaft weiterhin die Geheimnisse hinter dieser universellen Geste entschlüsselt, bleibt eines klar: das Lächeln ist ein natürliches Werkzeug zur Verbesserung unserer Lebensqualität.

Teilen Sie Ihr Lächeln mit der Welt, und Sie werden nicht nur Ihren eigenen Tag aufhellen, sondern auch die Tage der Menschen um Sie herum.

Die gängige Klassifikation des menschlichen Lächelns wurde 1974 durch den plastischen Chirurgen Leonard Rubin etabliert. Rubin unterscheidet hierbei drei verschiedene Formen des Lächelns.[13]

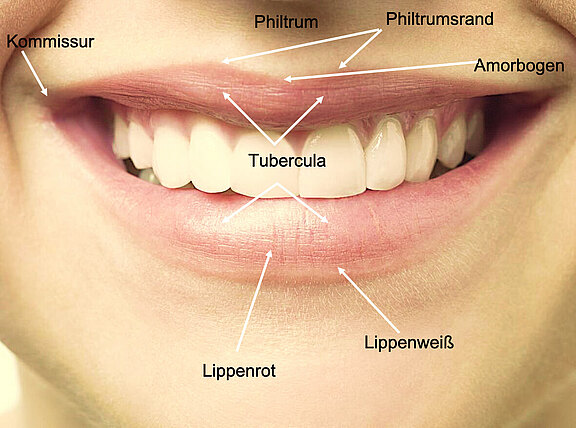

Erstens wird das kommissurale Lächeln beschrieben, das sich in etwa zwei Drittel der Bevölkerung zeigt und auch als "Mona Lisa Lächeln" bezeichnet wird.[14] Initial werden die Mundwinkel nach oben und außen gezogen. Durch anschließende Kontraktion des M. levator labii superioris (Oberlippenheber) werden die Zähne des Oberkiefers sichtbar. Dabei bilden die Schneidekanten der Inzisoren (Schneidezähne) die Grundlinie, von der aus sich das Lächeln konvex bis zu den Molaren (Mahlzähnen) ausbreitet. Die Hauptrichtung der Bewegung ist als gen Helix (äußerer Rand der Ohrmuschel) definiert. Berühmte Beispiele für diese Form des Lächelns sind Jennifer Aniston und Audrey Hepburn.

Zweitens wird das "Eckzahnlächeln" unterschieden.[15] Hier wird die Bewegung durch den M. levator labii superioris initiiert, um durch die Kontraktion des M. zygomaticus major und des M. zygomaticus minor (großer und kleiner Jochbeinmuskeln) abgeschlossen zu werden.[16] Solchermaßen bildet sich ein diamantförmiges Lächeln aus. Die Schneidekante der Inzisoren liegt hier auf Höhe oder oberhalb der Molaren. Darüber hinaus zeigt sich der "gull wing" Effekt als gegenteiliges Bewegungsmuster zum konvexen kommissuralen Lächeln. Bei circa 30% der Weltbevölkerung ist das Eckzahnlächeln ausgebildet, darunter auch Tiger Woods und Sharon Stone.[17]

Drittens offenbaren zwei Prozent der Bevölkerung das komplexe Lächeln, das auch als "Hollywoodlächeln" bekannt ist.[18] Hier kontrahieren die Mm. zygomatici major et minor, der M. depressor labii inferioris (Niederzieher der Unterlippe) und der M. levator labii superioris gleichzeitig. Demgemäß werden sowohl die Zähne des Ober- als auch die Zähne des Unterkiefers sichtbar. Insbesondere der Zug der Unterlippe nach unten ist charakteristisch für diese Variante des menschlichen Lächelns. So lächeln bspw. Will Smith und Julia Roberts auf komplexe Weise.

Ferner ist hervorzuheben, dass Asymmetrie dem menschlichen Lächeln sogar zuträglich sein kann. So scheint die Qualität eines Lächelns, das sich innerhalb der ersten 25 bis 100ms nicht seitengleich entwickelt, der eines von Beginn an symmetrischen Lächelns überlegen.[19] Dabei ist zu erwähnen, dass grundsätzlich eine sogenannte dynamische Symmetrie wünschenswert ist, d.h. ein im Seitenvergleich sehr ähnliches, aber eben nicht identisches Lächeln.[20] Des Weiteren kann die Sichtbarkeit der Zahnreihe abhängig vom Mundwinkel und dem Ausmaß des Lächelns positive wie negative Auswirkungen auf die Qualität des Lächelns haben.[21] Insbesondere gesetzt den Fall, dass die Parameter "Mundwinkel" und "Ausmaß des Lächelns" gering ausgeprägt sind, gilt: Umso weniger sichtbar die Zähne, desto höher ist die Qualität des Lächelns einzustufen. Genau umgekehrt verhält es sich, wenn sowohl Mundwinkel als auch Lächeln stark ausgebildet sind: Umso mehr Anteile der Zahnreihe sichtbar werden, desto höher die Qualität des Lächelns.

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass der Mundwinkel im Zuge des Lächelns generell in Richtung Helix gezogen wird und dabei mit der Horizontalen einen durchschnittlichen Winkel von 40 Grad einschließt.[22] Die Richtung des Lächelns zeigt eine Symmetrie der linken und rechten Gesichtshälfte und steht damit im Gegensatz zum Ausmaß des Lächelns. So verschiebt sich der Mundwinkel während des Lächelvorgangs zwischen 7 und 22 mm. Diese Verschiebung erfolgt im Hinblick auf die Gesichtshälften asymmetrisch.

Im Hinblick auf die Muskelfunktionen lässt sich das Lächeln in zwei Stufen differenzieren.[23] Die erste Stufe wird charakterisiert durch die Kontraktion der Nasolabialfalte. Auf dieser Stufe sind auch der M. levator labii superioris, der M. zygomaticus major und die oberen Anteile des M. buccinator involviert. Die zweite Stufe wird definiert durch die Kontraktion der periokulären (um das Auge gelegenen) Muskulatur. Dies resultiert in einer verstärkten Anhebung der Oberlippe und halb geschlossenen Augen.

Quellen:

[01] Kraft TL, Pressman SD. Grin and Bear It:The Influence of Manipulated Facial Expression on the Stress Response. Psychological Science. 2012;23(11):1372-8.

[02] Pérez-Aranda A, Hofmann J, Feliu-Soler A, Ramírez-Maestre C, Andrés-Rodríguez L, Ruch W, et al. Laughing away the pain: A narrative review of humour, sense of humour and pain. European Journal of Pain. 2019;23(2):220-33.

[03] Dunbar RIM, Baron R, Frangou A, Pearce E, van Leeuwen EJC, Stow J, et al. Social laughter is correlated with an elevated pain threshold. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2012;279(1731):1161-7.

[04] Ekman P, Friesen WV. Felt, false, and miserable smiles. Journal of Nonverbal Behavior. 1982;6(4):238-52.

[05] Strack F, Martin LL, Stepper S. Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology. 1988;54(5):768-77.

[06] Soussignan R. Duchenne smile, emotional experience, and autonomic reactivity: A test of the facial feedback hypothesis. Emotion. 2002;2(1):52-74.

[07] Cohen S, Alper CM, Doyle WJ, Treanor JJ, Turner RB. Positive Emotional Style Predicts Resistance to Illness After Experimental Exposure to Rhinovirus or Influenza A Virus. Psychosomatic Medicine. 2006;68(6):809-15.

[08] Segerstrom SC, Sephton SE. Optimistic Expectancies and Cell-Mediated Immunity:The Role of Positive Affect. Psychological Science. 2010;21(3):448-55.

[09] Alley TR. Head shape and the perception of cuteness. Developmental Psychology. 1981;17(5):650-4.

[10] Golle J, Mast FW, Lobmaier JS. Something to smile about: The interrelationship between attractiveness and emotional expression. Cognition and Emotion. 2014;28(2):298-310.

[11] Zebrowitz LA, Montepare JM. Social Psychological Face Perception: Why Appearance Matters. Social and Personality Psychology Compass. 2008;2(3):1497-517.

[12] Isen AM, Daubman KA, Nowicki GP. Positive affect facilitates creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology. 1987;52(6):1122-31.

[13] Rubin, L. The Anatomy of a Smile. Plastic and Reconstructive Surgery 1974. p 384-7.

[14] Phillips, E. The Classification of Smile Patterns. J Can Dent Assoc 1999. P. 252-4.

[15] Manjula, W. S. et al. Smile: A review. Journal of pharmacy & bioallied sciences 2015. p. 271-5.

[16] Khan M., Samejo I. et al. Analysis of different characteristics of smile. BDJ Open 6 2020.

[17] Rubin, L. The Anatomy of a Smile. Plastic and Reconstructive Surgery 1974. p 384-7.

[18] Phillips, E. The Classification of Smile Patterns. J Can Dent Assoc 1999. P. 252-4.

[19] Helwig N. E., Sohre N. E., Ruprecht M. R., Guy S. J., Lyford-Pike S. Dynamic properties of successful smiles. PLOS ONE 2017 12(6): e0179708.

[20] Bhuvaneswaran M. Principles of smile design. Journal of Conservative Dentistry 2010. p. 225-32.

[21] Helwig N. E., Sohre N. E., Ruprecht M. R., Guy S. J., Lyford-Pike S. Dynamic properties of successful smiles. PLOS ONE 2017 12(6): e0179708.

[22] Paletz, J. et al. The Shape ofNormal Smile Implications for Facial Paralysis Reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery 1994. P. 790-1.

[23] Peck S, Peck L, Kataja M. The gingival smile line. Angle Orthod 1992; 62(2): 91-100.